Tra le varie componenti distintive che caratterizzarono la penisola italiana durante il medioevo, i borghi ed i monasteri rappresentano entità peculiari fortemente qualificanti, sia dal punto di vista economico ed amministrativo, che sociale e culturale. Una grande attenzione è sempre stata dedicata allo sviluppo delle prime comunità monastiche che si insediarono nei diversi territori e che col tempo seppero contraddistinguersi nella gestione territoriale e nello sfruttamento avveduto delle sue risorse.

Il monachesimo nell'area dei Castelli Romani riporta, inevitabilmente, alla presenza dei monaci greci basiliani, insediati sul territorio di Grottaferrata. Sviluppatasi intorno alla figura carismatica di San Nilo di Rossano, l'Abbazia di Santa Maria sorge su di un territorio di remoti insediamenti di ambito civile e militare. Territorio ricco di sfarzose ville, appartenenti a facoltosi patrizi romani, l'area, compresa tra la via Appia e la via Latina, rappresentava un percorso fondamentale e strategico verso Roma.

Fra i resti di queste ville, nel 1004 giungeva un monaco calabrese di nome Nilo, allontanatosi dalla sua terra per sfuggire alle violenze delle incursioni saracene. La sua non fu la storia di un uomo comune, quanto piuttosto quella di un individuo dal forte carisma ed assennatezza. Stimato dai potenti locali, ed in particolare da quel Gregorio conte di Tuscolo, ricordato dalle cronache per l'impetuosità del suo carattere, Nilo ricevette in dono da quest'ultimo l'antica villa romana su cui si era insediato con i suoi monaci giungendo a Grottaferrata. Già luogo frequentato per pratiche cultuali cristiane, la Crypta ferrata, primitivo nucleo intorno al quale andrà sviluppandosi il successivo complesso abbaziale, rappresenta il cuore primigenio dell'insediamento nilano a Grottaferrata, sia in termini materiali, ma ancor più spirituali. La crescita della comunità monastica nilana fu il segno tangibile di quell'espansione e del peso sociale e politico guadagnato dall'abbazia nel corso di decenni. Basta tener presente che la consacrazione della chiesa abbaziale, intitolata alla Theotokonos, venne officiata da papa Giovanni XIX già nell'anno 1024, mentre, circa un secolo dopo tale data, papa Callisto II, promulgando un Privilegium, poneva di fatto il cenobio sotto la giurisdizione della Chiesa di Roma.

La fortuna non arrise sempre ai monaci del monastero. La vicinanza a Roma faceva di Grottaferrata un inevitabile avamposto strategico per puntare verso la città eterna. Le tensioni fra i potenti locali, le violente scorribande normanne (1163), l'occupazione dell'abbazia da parte delle truppe di Federico II (1241-42) e quella della soldataglia guidata da Ladislao di Durazzo (1411-14) dimostrano quanto vulnerabile fosse il cenobio. Questi episodi contribuirono a caratterizzare l'aspetto architettonico dell'abbazia, che tra il 1485 ed il 1491, assunse le forme di una cittadella fortificata, per volontà del cardinale commendatario Giuliano della Rovere. Mura di cinta e torrette cilindriche racchiusero non solo la chiesa di Santa Maria ma anche il palazzo del Commendatario, residenza voluta dallo stesso Giuliano.

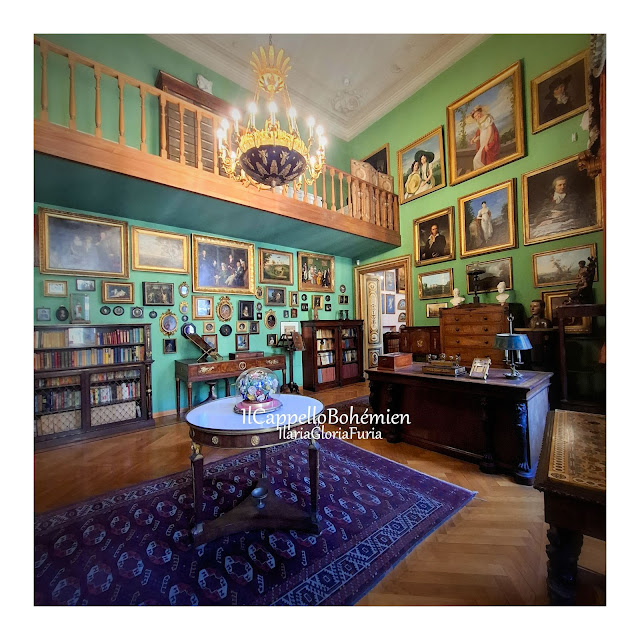

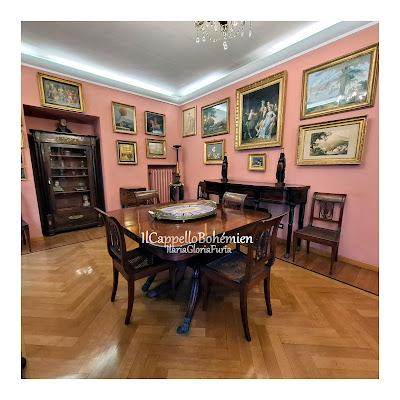

Nelle sale del palazzo del Commendatario trovano oggi spazio sia la biblioteca statale di Grottaferrata, custode di manoscritti ed incunaboli antichi, sia l'area museale. La raccolta qui conservata nasce dalla lunga attività di recupero di beni archeologici reperiti in situ e perpetrata dai monaci nel corso degli anni. Un primo allestimento espositivo risale al 1873 ed aveva lo scopo di promuovere il patrimonio artistico criptense. Durante i decenni, il museo ha vissuto alterni periodi, in cui fasi di rinascita si alternavano a periodi di incertezza.

L'esposizione museale di Grottaferrata si compone di oggetti che coprono un arco temporale compreso tra l'arte classica romana e greca, fino alle testimonianze delle commissioni artistiche promosse dai cardinali commendatari, che si susseguirono a guida dell'abbazia fino all'anno 1824.

Le sale dedicate all'arte classica sono il frutto del recupero e della conservazione di quei reperti archeologici che i monaci basiliani rinvennero nel corso dei secoli. Prevalgono fra questi le stele funerarie ed i sarcofagi. Spiccano per importanza e pregio reperti quali la "Stele funeraria con giovane intento nella lettura" e la "Stele con trasporto funebre del guerriero". Il primo bassorilievo, realizzato in marmo bianco di Paros, rappresenta un giovane assiso di profilo, intento nella lettura. Riconosciuta come opera di ambito greco, incerte sono sia la sua datazione che la sua provenienza, mentre incontestabile appare la sua qualità artistica ed il patos narrativo della scena. Forte impatto emotivo è trasmesso dalla seconda stele funeraria con il trasporto del defunto. Stando alle cronache del tempo venne rinvenuta nei territori abbaziali durante il XVII secolo. La scena descrive il trasporto di un defunto fra diversi personaggi. Dibattuta è l'identificazione del tema: alcuni studiosi lo ricondurrebbero al tema epico, riconoscendo nel defunto Ettore oppure Achille, mentre altri vedono nel trapassato l'immagine dell'argonauta Meleagro, principe di Calidone. Contrastanti anche le datazioni dell'opera, collocata da alcuni al I sec. d.C. piuttosto che al II.

Diventati simboli delle collezioni museali dell'abbazia, le due opere spiccano ma non fanno passare in secondo piano altri reperti di interessante fattura. I reperti funerari qui raccolti alternano temi celebrativi ad argomenti mitologici, come nel caso delle lastre di sarcofago con scene di combattimento tra Dioniso e gli Indi. I due episodi rappresentati appaiono affollati e frenetici, con i personaggi fermati in pose convulse, uniti in una senso plastico di continuità.

Fra i pezzi di maggior pregio compaiono numerosi e vari diversi frammenti riconducibili a reperti di uso funerario. L'attenzione rivolta al recupero delle testimonianze antiche, perpetrato dai monaci dell'abbazia durante i secoli, si traduce in un'attenzione sempre viva per il passato e la sua conservazione.

Se nelle prime sale del museo l'attenzione è posta sull'attività di recupero archeologico, nella sala detta "roveriana" il ruolo di protagonista è affidato alle vestigia recuperate dall'assetto medievale della chiesa. Arredi liturgici, elementi decorativi e pittorici occupano questo che è l'ambiente più vasto dell'intero palazzo del Commendatario. Qui il visitatore ha l'opportunità di immaginare l'aspetto della chiesa e dell'abbazia di Grottaferrata a partire dal secolo XII. Interessante dal punto di vista storico è la transenna marmorea traforata secondo un disegno a squame, dove è possibile leggere i nomi dei primi tredici egumeni che guidarono l'abbazia. Non mancano elementi di carattere decorativo, come i capitelli antropomorfi, un ambone, transenne decorate a bassorilievo, pilastri e un esemplare di hagiasma, il contenitore marmoreo utilizzato, nel rito bizantino, per la conservazione dell'acqua benedetta in occasione della celebrazione del battesimo di Gesù.

|

| Transenna marmorea con decorazione a squame |

|

| Hagiasma |

|

| Transenna marmorea proveniente dal cimitero dei monaci |

Nella parte alta della sala, trovano spazio alcune scene affrescate, rinvenute in occasione dei lavori effettuati nel 1904 per il IX centenario della fondazione dell'abbazia. Le sei scene esposte in questo ambiente appartengono ad un ciclo delle Storie di Mosè, obliterato per anni dal soffitto ligneo della chiesa, realizzato nel 1577. Parte di tale ciclo è ancora visibile sulle pareti della navata centrale della chiesa di Santa Maria. Sebbene parzialmente danneggiati, gli affreschi permettono di analizzare lo stile pittorico e le caratteristiche degli artisti che lo realizzarono. Attraverso gli episodi della "Disputa con i Maghi", "La piaga del sangue", "La piaga delle mosche", "L'uccisione dei primogeniti", "La piaga della grandine" ed "Il passaggio del Mar Rosso", le opere offrono uno spaccato stilistico degli orientamenti pittorici in ambito laziale tra XII e XIII secolo. Nonostante le lacune, è possibile leggere la vicenda mosaica dove i personaggi sono presentati, di volta in volta, come attori su di un palcoscenico, incorniciati da quinte architettoniche dalle prospettive molto audaci. Una datazione netta per tali opere è purtroppo ardua, in ragione dei rimaneggiamenti subiti dalle stesse a distanza di pochi anni dalla loro prima stesura. Ipotesi diverse si contrappongono nell'indicare le motivazioni dei rimaneggiamenti seguiti a breve distanza, ma per comprendere i complessi interventi realizzati sulla decorazione pittorica della chiesa di Grottaferrata, è necessario tener presente l'attività susseguitasi in epoca medievale in ambito architettonico e strutturale.

In occasione del sopraggiungere dell'anno giubilare del 1300, la chiesa abbaziale fu oggetto di un rinnovamento che impresse uno stile gotico alla fabbrica, vetrate decorate, l'ambone ed il ciborio di stile cosmatesco entrarono a far parte della decorazione di Grottaferrata. Oggi, quei decori, rimossi dalla navata, fanno parte della collezione del museo.

Lasciando gli ambienti dedicati al medioevo, il percorso espositivo prosegue verso le sale che ospitano opere risalenti al periodo dei cardinali commendatari. A partire dal XV secolo iniziò un periodo di declino che investì il monachesimo greco in Italia ed inevitabilmente toccò anche Grottaferrata. Per affrontare questa circostanza, il pontefice Martino V decise di affidare la guida dell'abbazia criptense ad alti prelati che avrebbero rivestito il ruolo di commendatari. Dal 1428 iniziarono ad alternarsi nella gestione dell'abbazia di Grottaferrata cardinali appartenenti alle più illustri casate nobiliari romane tra cui i Farnese, i Colonna, i Barberini. Se tracciando la storia dell'abbazia ci è capitato di far riferimento al rivoluzionario intervento architettonico-militare promosso dal cardinale commendatario Giuliano della Rovere, l'operato di alcuni dei suoi successori contribuì a lasciare pregevoli tracce di committenza artistica tutt'oggi superstiti. L'ambiente, dedicato alle opere commissionate dai cardinali commendatari, offre alcuni esemplari di discreto interesse artistico. Su committenza del Cardinale Giuliano della Rovere giungeva a Grottaferrata una statua della Madonna con il Bambino, realizzata in pietra arenaria e riconosciuta come opera di scuola francese databile al XV sec. La Vergine, il volto da adolescente, tiene fra le braccia, senza sforzo, un gioioso Bambino proteso verso il fedele a cui porge un melograno, frutto dal significato simbolico che richiama alla Passione di Cristo.

Il tema cristologico è ripreso nella lastra marmorea con al centro il Cristo dolente. Datata alla fine del XV sec. il bassorilievo - diviso in cinque pannelli- incorniciato da una modanatura continua con cornice ad ovuli e fogliette di acanto stilizzate, ritrae al centro, il Cristo con ai lati angeli deferenti, mentre nei pannelli esterni trova spazio il racconto del martirio di san Sebastiano e l'immagine di san Rocco nell'atto di mostrare le piaghe. A partire dal 1503, la commenda fu nelle mani della famiglia Colonna, durante il cui dominio la sala fu oggetto di una campagna decorativa che portò alla realizzazione di affreschi celebrativi sulle volte e sulle pareti, per mano del pittore Francesco da Siena. La decorazione, realizzata secondo lo schema a grottesche, celebra le storie del comandante e console romano Fabio Massimo, ritratto in otto episodi principali della sua vita, mentre il riquadro centrale della volta raffigura una scena mitologica.

Terminando la visita al museo non si può ignorare l'originario portale in marmo che custodiva l'ingresso al nartece fino ai primi anni del XX secolo. Esempio di reimpiego di materiali antichi, il portale è frutto dell'unione di due cornici marmoree decorate ad ovuli dentellati e sormontato da un frammento di sarcofago, al cui centro campeggia, a bassorilievo, l'immagine di una giovenca in atto di allattare i suoi piccoli, figura adottata a simbolo dell'abbazia di Grottaferrata. Uscendo nel cortile del palazzo del commendatario, lapidi ed altri resti marmorei celebrano il già citato interesse per il recupero archeologico praticato dai monaci di san Nilo, un impegno che ha contribuito a connotare intensamente l'identità di questo luogo e della sua comunità.

Il nostro viaggio si ferma qui. Fra queste righe si è cercato di far sorgere nel lettore una certa curiosità per questo luogo e deliberatamente si sono omesse opere e fatti degni di interesse, per lasciare al viaggiatore il gusto di scoprire di persona tanto altro ancora...

INFORMAZIONI

L'Abbazia di Grottaferrata si trova nell'omonimo comune di Grottaferrata in provincia di Roma.

Corso del Popolo 128, Grottaferrata, Roma.

BIBLIOGRAFIA

Ambrogi A. "L'Abbazia di San Nilo a Grottaferrata. Il complesso monumentale e la raccolta archeologica". Roma, 2013.

Andaloro M. "La decorazione pittorica medievale di Grottaferrata e il suo perduto contesto" in "Roma anno 1300. Atti della IV settimana di Studi di storia dell'arte medievaledell'università di Roma "La Sapienza", 19-24 Maggio 1980." Roma, 1983.

Caciorgna M.T. (a cura di) "Santa Maria di Grottaferrata e il cardinale Bessarione. Fonti e studi sulla prima commenda

Fabjan B.-Ghini G. "Il museo dell'Abbazia di Grottaferrata". Roma, 2012.

Ghisellini E. " La stele funeraria greca del Museo dell'Abbazia di Grottaferrata" in "Bollettino d'arte" anno XCII serie VI- 139 Gennaio-Marzo 2007.

Matthiae G. "Gli affreschi di Grottaferrata e un'ipotesi cavalliniana", Roma, 1970.

Pace V. "La chiesa abbaziale di Grottaferrata e la sua decorazione nel Medioevo." in "Bollettino della Badia di Grottaferrata" vol. XLI- 1987- Gennaio-Dicembre.

Parlato E. "L'abbazia nel Medioevo" in "San Nilo. Il monastero italo-bizantino di Grottaferrata. 1004-2004. Mille anni di storia, spiritualità e cultura". Roma, 2005.

Tomassetti G. "Della campagna romana antica, medievale e moderna, IV. Via Latina." Firenze, 1979.

Zander G. "La chiesa medievale della Badia di Grottaferrata e la sua trasformazione nel 1754" in "Palladio" 2-3 (1953).